坪谷 亮

FPサテライト株式会社 取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 日本FP協会 CFP®認定者

大学時代にFPについて知り、22歳のときにCFP®を取得。

FPや金融業界の現状を知り、お客さまとの利益相反を一度も起こしたくないという思いから、2022年にFPサテライト株式会社に入社。個人、法人両方のコンサルティングを、中立的な視点からサポートしている。

2024年1月29日(最終更新日:2025年2月13日)

個人事業主

店舗開業

「独立して整体院を開業しよう」と決心したものの、何からどのように準備をしたらいいかわからない人も多いのではないでしょうか。整体院は、開業するための特別な資格を必要としないため、新規参入するライバルも多くなります。整体院の開業の際は、顧客獲得や差別化のポイントを押さえることが大切ともいえます。

ここでは、整体院の開業に必要な準備や手続き、費用のほか、整体院の開業で成功するための秘訣について詳しく解説します。

整体院とは、整体のほかにも、カイロプラクティックやリフレクソロジーなど、さまざまな施術が行われる店舗のことです。整体院を開業するにあたって、特別な資格や免許は必要なく、基本的に税務署に開業届を提出するだけで開業が可能です。ただ、実際に開業して事業を軌道に乗せるためには、さまざまな事前準備や情報収集が必要となります。

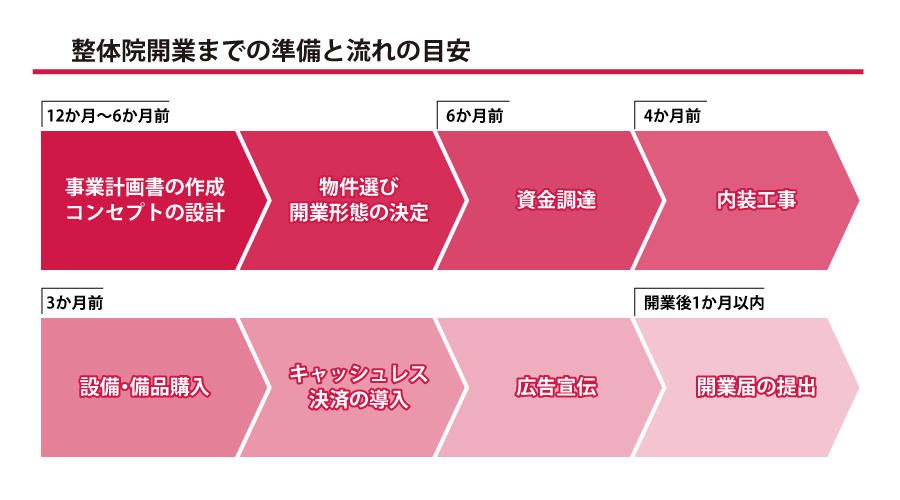

整体院を開業するまでの流れは下記のとおりです。具体的にどのような準備や手続きが必要か解説します。

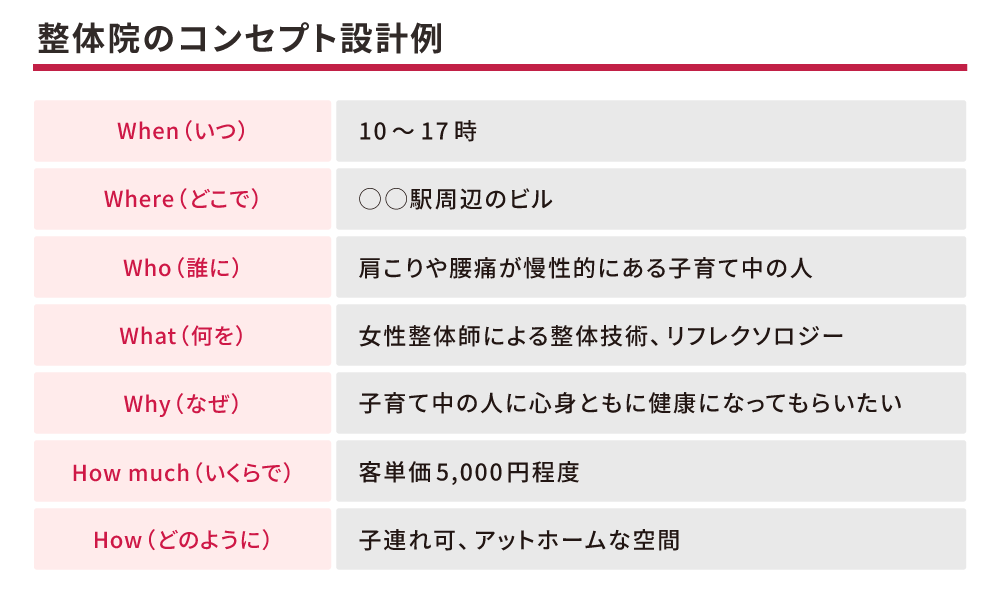

整体院を開業するにあたり最初に考えたいのが、整体院のコンセプトです。顧客ターゲット、地域、施術メニュー、店舗の雰囲気など、理想とする整体院を可能な限り具体的に設計します。

コンセプトを考える際は、ビジネスでよく使用される「5W2H」をつかうのもいいでしょう。5W2Hとは、「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰に)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How much(いくらで)」「How(どのように)」の頭文字を取ったものです。

たとえば、整体院のコンセプトの設計は、次のようなものになります。

アイディアを出してイメージを具体化したら、整体院のテーマやキャッチコピーを考えておくことをおすすめします。

もうひとつ大切なのは、事業計画書を作成することです。事業計画書は、金融機関などから開業資金の融資を受ける際に必要な書類で、開業動機、事業目的、コンセプト、店舗情報、価格設定、資金計画、事業計画、想定売上や経費など、経営にかかわるプランを具体的に記載します。

金融機関などから開業資金の融資を受けるためには、事業で見込める収入と支出、利益を明らかにした上で、返済計画を記載した事業計画書を提出する必要があります。

融資を受けないにしても、自分が思い描く整体院について数値的な面から客観的に見つめ直すいい機会になるため、事業計画書は作成しておくことをおすすめします。

なお、事業計画書は、日本政策金融公庫のホームページ「各書式ダウンロード」に、「創業計画書」としてテンプレートがありますので参考にしてみてください。

整体院の物件を選ぶ際には、まえもって開業形態を決めておく必要があります。整体院の開業形態には、主に次のようなものがあります。それぞれのメリット・デメリットを知った上で検討することをおすすめします。

<整体院の開業形態>

・貸店舗を借りる

・商業利用ができる賃貸マンションを借りる

・レンタルサロンを利用する

・自宅で開業する

・出張型にする

・貸店舗を借りる

貸店舗用の物件を借りて整体院を開業する場合、当然ながら物件選びが必要です。貸店舗は人通りの多い場所にあることが多く、内装を好みに合わせて変えられ、大きな看板を出すこともできるため、高い集客効果が見込めます。半面、賃貸マンションなどに比べると一般的に物件取得費用や賃料は高額になります。物件を探す際は、その地域の特徴について自分の足でリサーチし、競合店の有無も確認した上で、コンセプトや予算に見合った物件を選ぶことが大切です。

・商業利用ができる賃貸マンションを借りる

事務所や店舗利用が可能な賃貸マンションで整体院を開業する形態の場合、貸店舗に比べて物件取得費用が安く済みます。駅の近くなど、より集客に有利な立地を選ぶことも可能です。 ただし、賃貸マンションには大きな看板を掲出するのが難しいため、集客に工夫が必要になります。物件を探す際は、貸店舗を借りるときと同様に、実際に自分の目でエリアの特性を確認し、競合店の状況も把握した上で選ぶことをおすすめします。

・レンタルサロンを利用する

レンタルサロンを利用して整体院を開業する形態もあります。レンタルサロンでは、日時指定で施術スペースを借りることが可能です。物件取得費がかからず、地域を限定せずにいろいろな場所で営業することもできます。半面、改装ができず、つかいたい日時が予約済みでつかえない可能性があること、また、固定店舗がないため飛び込み客も見込めないことがデメリットです。

・自宅で開業する

自宅で整体院を開業する形態にすれば、物件選びは不要です。簡単なリフォームをする場合もありますが、物件取得費も賃貸料もかからないため、大幅なコストダウンが可能です。半面、自宅の場合はあらかじめ立地が決まっているため、集客に向かない場所である可能性もあります。 また、自宅の住所を公開する必要があり、仕事とプライベートの切り分けが難しいこともデメリットとして挙げられます。

・出張型にする

出張型は、お客さまの自宅やイベントなどに出張して整体の施術を行う開業形態です。出張型の場合は物件選びが不要なため、物件取得費用も賃貸料もかかりません。ただし、店舗を持たないため集客に工夫が必要です。また、基本の施術料金に交通費や出張料がかかるため、総額の設定金額が高額になるという特徴があります。

開業の初期費用が自己資金でまかなえない場合は、資金調達方法の検討が必要です。個人で整体院を開業する場合は、地方銀行や信用金庫、日本政策金融公庫などからの融資があります。

日本政策金融公庫は、国が100%出資している政府系金融機関です。審査は厳しい傾向がありますが、ほかの金融機関よりも有利に融資を受けることができます。融資を受けるには、金融機関などに対して十分な返済能力があることを示す必要があるため、事業計画書をしっかりと作成することが大切です。

なお、開業準備としては、物件探しと資金調達は同時進行で行い、先に物件を仮押さえできていることが理想的です。物件を貸し出す管理者は契約者の資金繰りが気になりますし、資金を融資する金融機関としても、家賃や出店エリアが未定のまま融資をするのは難しいからです。

物件を契約したら内装工事を進めます。店舗の広さやレイアウト、整体院のコンセプトなどを考慮してデザインを決めます。内装が取り除かれたスケルトン物件でゼロから工事をする場合は、それだけ費用がかかります。内装工事費を抑えるには、居抜き物件や、整体院のコンセプトに合った内装の物件を探すといいでしょう。

内装工事が終わったら、整体院で使用する備品や消耗品を準備します。たとえば、施術用ベッド、棚、ロッカー、待合室用の椅子、カーテン、受付デスク、パソコン、冷暖房などの家電のほか、タオルやシーツ、施術着、レジなどがあります。

なお、レンタルサロン利用や出張型で開業する場合は、ベッドなどの大型備品を購入する必要はありません。しかし、小さな出費も数が多ければ費用はかさみますので、事前に商品情報を収集し、比較検討して選ぶことをおすすめします。

現在はキャッシュレス決済が浸透しており、クレジットカードやQRコード(バーコード)決済に対応する店舗を選ぶお客さまも増えています。顧客満足度や会計業務効率化のためにも、ターゲット層に合わせて、キャッシュレス決済の導入を検討するといいでしょう。

整体院におけるキャッシュレス決済導入のメリットについては、以下の記事をご覧ください。

整体院のキャッシュレス決済導入については、下記の記事をご覧ください。

整体院開業時の広告宣伝は、集客の重要ポイントです。特に今は、インターネットで整体院を探す人が多いため、ターゲット層を意識したWebサイトの開設は必要不可欠といえるでしょう。ターゲットに合わせてデザインし、見る人に信頼感を持ってもらえるページを作成することをおすすめします。

また、検索したときに店舗情報が検索結果ページに掲載されるように、口コミサイトへの登録を行えば、集客方法の幅も広げることができます。口コミサイトの登録・掲載料は、無料のものから一部有料プランがあるものまで、口コミサイトによって異なるため、事前に確認が必要です。

近隣への告知としては、チラシの作成・配布も効果的といえます。チラシには、店舗の案内や施術内容、割引券などを掲載することが一般的です。チラシは新聞の折り込み広告から個別のポスティングまで料金設定もさまざまですが、大きな宣伝効果が期待できます。

整体院を開業する際には、所在地にある税務署に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

開業届を出すと、税務署から個人事業主として承認されます。また、青色申告を行うことで、所得金額から多くの控除を受けられたり、純損失(赤字)を3年間くりこせたりするなど、さまざまな税制上のメリットが得られます。

一般的に開業資金はどのくらい必要なのでしょうか。日本政策金融公庫の「2023年度新規開業実態調査」によると、開業費用の平均値は1,027万円、中央値は550万円となっています(うち個人企業60.4%、法人企業39.6%)。

整体院を開業する場合、必要な費用は大きく分けて「物件取得費」「内装工事費」「備品購入費」「広告宣伝費」の4つです。立地や物件の種類、内装工事の内容などによって金額は異なりますが、おおよその初期費用の目安は下記になります。

<整体院開業にかかる初期費用の目安>

なお、開業形態がレンタルサロン利用、自宅開業、出張型であれば、物件取得費がかかりません。さらに、レンタルサロン利用や出張型は内装工事不要で、備品の出費も少ないため、より少額の資金で開業することができるでしょう。

整体院は特別な資格がなくても開業できます。その分、新規参入もしやすいため、ライバルが多くなります。資格を取得し、より専門的な技術を習得すれば、信頼獲得や同業者との差別化を図ることが可能です。

たとえば、下記のような国家資格を取得すれば、健康保険適用の施術が行えるため、お客さまの金銭的な負担も軽減します。資格取得には一定の期間と資金が必要ですが、安定的な経営のために取得をめざす価値はあるでしょう。

柔道整復師は、接骨院(整骨院)の開業に必要な国家資格です。骨折、脱臼、打撲、捻挫などについて、保険適用の治療を行うことができます。

あん摩マッサージ指圧師は、保険適用でマッサージの施術ができる国家資格です。この資格がある場合のみ、「マッサージ」という名称のついた屋号で開業することができます。

はり、きゅうの施術を行うためには、それぞれはり師、きゅう師の国家資格が必要です。保険治療の対象となる傷病で、医師の同意診断書がある場合に、保険適用の治療を行うことができます。

整体院と接骨院(整骨院)は名称が似ていますが、施術者の資格や症状、目的、保険適用に関して大きな違いがあります。主な違いは下記のとおりです。

■整体院と接骨院(整骨院)の主な違い

| 整体院 | 接骨院(整骨院) | |

|---|---|---|

| 主な施術者 | 整体師・セラピストなど(民間資格または無資格) | 柔道整復師(国家資格) |

| 主な症状 | 慢性症状(慢性的な肩こりや腰痛など) | 急性症状(骨折、捻挫、むちうち、ヘルニア、ぎっくり腰など) |

| 主な目的 | 痛みやこりの回復、リラクゼーション | 急性的な痛みやケガの治療 |

| 保険適用 | 原則適用外 | 一部適用(骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷といった急性外傷の負傷は保険適用。そのうち、骨折・不全骨折・脱臼は医師の同意が必要) |

開業はゴールではなく、あくまでスタート地点です。重要なのは、開業後、いかに安定して営業を続けていけるか、ということでしょう。整体院の開業を成功させるには、施術者としてだけではなく、経営者としての視点を持つ必要があります。具体的には、以下のようなポイントを意識することをおすすめします。

開業後、お客さまに選んでいただくには、競合する他店との差別化を図らなければなりません。コンセプトをしっかりと設計した上で、顧客ターゲットに対して自店の強みを明確にしたサービスを訴求していくことが大切です。

たとえば、得意分野を打ち出し、他店にはない専門性をアピールしたり、気持ちよく利用してもらうために、個別対応やカウンセリングの充実をめざしたりするのも効果的といえます。そのほか、リラクゼーションや美容、健康促進といったニーズを満たすオプションを提供するのもひとつの方法です。

競合との差別化を図るには、業界のトレンドや市場ニーズをつかむことも必要です。開業後も、常に最新情報に触れられるようにアンテナを張っておきましょう。

整体院の開業を成功させるには、価格設定が非常に重要な意味を持ちます。整体院の施術料金は、健康保険適用外なら自由に決めても問題ありません。ただし、開業後に価格を変更すると、お客さまの不信感や不満を招くリスクがあります。開業する際には、どのメニューをいくらにするかを慎重に検討し、継続可能な価格を決める必要があります。

このとき、価格が高すぎると、お客さまの負担が大きくなって集客の妨げになる可能性があります。また、安すぎても、利益が出にくく経営が苦しくなったり、サービスの質に対する信頼が低下したりするかもしれません。価格を決める際には、目標とする売上から逆算して考えるほか、競合他店の平均価格を参考にするとよいでしょう。

マーケティングの知識も、整体院の成功に欠かせない要素のひとつです。どれほど施術が優れていても、効果的に集客できなければ経営は安定しません。多くの人に自店を知ってもらい、「利用したい」と思ってもらえるように、集客や広告宣伝といったマーケティング知識を学ぶ必要があります。

例えば、SNSやWebサイトを活用し、整体院の強みや口コミを広めるといったデジタルマーケティングも有効です。また、地域密着型のキャンペーンやイベント参加によって、地元の認知度を高めるという方法もあります。効果的なマーケティング戦略を実施できれば、新規顧客の獲得だけでなく、リピーターの維持にもつながります。

安定した売上を上げていくには、継続したスキルアップが欠かせません。施術に関する技術や知識は日々進歩しているため、最新の情報に対応できるように学び続ける姿勢が求められます。開業後、新たに資格を取得したり、セミナーや勉強会に参加したりするのもおすすめです。

また、施術スキルだけでなく、カウンセリング技術やコミュニケーション能力を向上させることで、お客さまとの信頼関係を築きやすくなります。その結果、顧客満足度が高まり、リピート率アップが期待できます。

整体院の開業には特別な資格や免許は不要なため、新規参入との競合も業界です。そのため、他店との差別化や顧客満足度は、整体院を成功させる大切な要素となります。そこで開業にあたって検討したいのが、支払方法です。キャッシュレス化が進む現在においては、顧客ターゲットやニーズに合ったキャッシュレス決済方法を導入することをおすすめします。

整体院にキャッシュレス決済を導入するなら、ドコモの「d払い」がおすすめです。d払いとは、スマートフォンのアプリをつかって行うキャッシュレス決済です。d払いなら、1億人を超えるdポイントクラブ会員に店舗の存在をアピールでき、集客・売上アップを見込めるでしょう。

また、ドコモでは、d払い加盟店で利用できる「スーパー販促プログラム」を提供しています。「スーパー販促プログラム」をつかえば、お客さまに加盟店からのメッセージやキャンペーン情報を配信でき、集客や利用単価アップといった施策ができるようになります。

整体院の開業にあたり、キャッシュレス決済を新たに導入する際には、ぜひドコモのd払いをご検討ください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

スマートフォンからでもダウンロードいただけます

よくあるご質問

整体院の開業にいくら必要ですか?

開業費用の平均値は1,027万円、中央値は550万です。必要な費用は、物件取得費、内装工事費、備品購入費、広告宣伝費になります。

整体院の開業に必要な資格はありますか?

資格がなくても整体院は開業できますが、柔道整復師、あん摩師マッサージ指圧師、はり師・きゅう師などの国家資格を取得することで他院と差別化を図ることができます。

整体院を成功させるポイントとは?

他院との差別化、適正な価格設定のほか、マーケティングによる効果的な集客も不可欠です。また、リピーターを獲得するために継続したスキルアップも必要です。

監修者プロフィール

坪谷 亮

FPサテライト株式会社 取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 日本FP協会 CFP®認定者

大学時代にFPについて知り、22歳のときにCFP®を取得。

FPや金融業界の現状を知り、お客さまとの利益相反を一度も起こしたくないという思いから、2022年にFPサテライト株式会社に入社。個人、法人両方のコンサルティングを、中立的な視点からサポートしている。

関連記事

2023年10月4日

後払い決済(BNPL)とは?仕組みや導入のメリット・デメリットを解説

2022年12月22日

キャッシュレス決済端末とは?端末機の選び方や導入方法を解説

2022年12月22日

d払いの手数料はいくらかかる?導入メリットや注意点を解説

2022年11月28日

スマホ決済とは?アプリの種類や支払い方法、メリット・デメリットを解説

2024年2月21日

整体院や接骨院にキャッシュレス決済を導入するメリットとは?

2024年2月21日

d払いの導入で客単価がアップした接骨・整体院

新着記事